Luftbelastungen, Mikroklima und gesundheitliche Wirkungen – am Beispiel von Frankfurt am Main

von Karl-Heinz Peil

In der jüngsten Zeit ist vor allem in der Bundespolitik sehr viel von Bürokratieabbau die Rede. Eine gesellschaftliche Notwendigkeit hierfür besteht zweifellos. Allerdings gibt es dabei eine sehr selektive Sichtweise, wenn es um Umweltbelange geht. Die Rechte von Umweltorganisationen bei Einwendungen gehen umweltbelastende Bauprojekte zu schleifen – das gilt als Bürokratieabbau. An anderer Stelle hingegen wird die Bürokratie eher verstärkt, obwohl deren Abbau ganz einfach wäre.

Tempolimit in Innenstädten als Flickenteppich

Ein Beispiel dafür ist die im letzten Jahr erfolgte Novellierung der Straßenverkehrsordnung. Diese gibt zwar den Kommunen künftig mehr Spielräume, um Tempo 30 – Zonen einzuführen, jedoch bleibt dieses weit hinter bestehenden Forderungen zurück.

Bereits 2023 forderte der Deutsche Städtetag vom Bund das Recht, generelle Tempolimits von 30 km/h anzuordnen und höhere Geschwindigkeiten nur für ausgewählte Hauptverkehrsstraßen zuzulassen. Der Städtetag hatte argumentiert, die Straßen würden mit Tempo 30 sicherer, der Verkehr leise, die Luft sauberer, der Verkehrsfluss würde nicht beeinträchtigt. Die Straßen würden wieder zu „multifunktionalen Orten“, also mehr als nur eine Verbindung von A nach B. Zudem sei Tempo 30 in den meisten Städten ohnehin bereits die Regel und nicht mehr die Ausnahme. [1]

Es bleibt also nach wie vor bürokratisch, was vor allem zu stark eingeengten, fachspezifischen Sichtweisen führt. Das beste Beispiel hierfür sind Luftreinhaltepläne und die Stadt Frankfurt am Main ist leider ein besonders zu erwähnendes Negativbeispiel. Der derzeit gültige Luftreinhalteplan, der am 28.12.2020 in Kraft getreten ist, hat eine lange Vorgeschichte.[2]

Stark verkürzt bestand diese darin, dass frühere Luftreinhaltepläne durch das Land Hessen ab 2005 nur schleppend fortgeschrieben wurden. Vor allem die Stickoxid-Belastung durch Pkw wurde an verkehrsreichen Standorten der HLNUG-Messstationen regelmäßig überschritten. Erst nach einem langwierigen Klageverfahren der Deutschen Umwelthilfe (das auch für die Städte Darmstadt und Wiesbaden erfolgte), war man zu einem Maßnahmenpaket bereit, das theoretisch auch Fahrverbote beinhaltete.

Ein wichtiges Element: Tempo 40 auf besonders schadstoffbelasteten Straßen. Man fragt sich nun: Warum nicht gleich Tempo 30? Aus fachlicher Sicht ist nun die Begrenzung auf 40 km/h durchaus akzeptabel, wenn man die rechnerischen Emissionsfaktoren für Pkw bei Tempo 30 und 40 vergleicht. Hierbei bringt tatsächlich Tempo 30 keine Reduzierung.

Aber: Welche Konsequenz hat ein solcher Flickenteppich? Beispielsweise gehören damit in den Zonen mit Tempo 40 auch Schulen, an deren Straßen generell Tempo 30 gilt.

Natürlich ist Verkehrslärm kein Thema für einen Luftreinhalteplan. Aber wäre es nicht sinnvoll, einen Blick auf den parallel dazu existierenden Lärmaktionsplan (LAP) zu werfen? Der derzeit gültige Lärmaktionsplan für die Ballungsräume im Rhein-Main-Gebiet ist ein Riesen-Konvolut aus unzähligen, kleinteiligen Einzelmaßnahmen.

In einer Pressemitteilung des BUND Hessen vom 29.4.2025 heißt es anlässlich zum Internationalen Tag gegen Lärm [7]:

Statt eines Flickenteppichs mit Tempo 40-Zonen auf Basis von Luftreinhalteplänen in hessischen Großstädten sollte Tempo 30 im Sinne einer ganzheitlichen Wirkung für Verkehrssicherheit, Lärmreduktion und Minderung der Schadstoffbelastung eingeführt werden. Mehr Tempo 30-Zonen und der Rückbau von Hauptverkehrsstraßen wären ein Beitrag zum Schutz der Gesundheit.

Für die Straßenverkehrsbehörden bestehen weiterhin erhebliche Optionen für Tempolimits auf Bundes-, Land- und Kreisstraßen. Darüber hinaus sind Kommunen gefordert, die in den LAP definierten „ruhigen Gebiete“ nach Art und Umfang erheblich auszuweiten.

Beispiel: Für die Friedberger Anlage in der Frankfurter Innenstadt wurde die Stadt vom RP Darmstadt gebeten, ein schalltechnisches Gutachten wegen der Überschreitung der Lärmbelastung vorzulegen. Dieses wurde von der Kommune nicht akzeptiert mit dem Hinweis, dass dort abschnittsweise ohnehin bereits eine Tempo 40-Regelung vorhanden sein. Deshalb ist in dem gültigen LAP vom Oktober 2024 festgehalten, dass diese nicht erfolgte Prüfung bis zur nächsten Runde der Lärmaktionsplanung nachzuholen ist.

Bebauung ohne Rücksicht auf Mikroklima

Neben den Belastungen durch Luftschadstoffe und Lärm ist auch das innerstädtische Mikroklima mit gesundheitlichen Belastungen verbunden. dazu wäre es notwendig, dass nächtliche Kaltluftströmungen in die Innenstadt nicht behindert werden, die an heißen, subtropischen Sommertagen zwingend notwendig sind. Dazu genügt ein Blick in den offiziellen Klimaplanatlas der Stadt Frankfurt [4].

Der Siedlungsdruck ist wegen der sozialen Krise in der Wohnungsfrage nicht nur für die Stadt Frankfurt zweifellos dramatisch. Die Ausweisung von Neubaugebieten am Stadtrand ist hierbei allerdings ohnehin nur eine langfristige Option, während die Umwidmung von Bürogebäuden und die Nachverdichtung im Bestand kurzfristiger greifen können. Auf besonders heftige Kritik stößt seitens des BUND Frankfurt seit Jahren die geplante Wohnbebauung im Nordwesten an der Autobahn A5. Diese Planungen ignorieren den eindeutig belegbaren Negativeffekt durch die Behinderung von nächtlichen Kaltluftströmungen

Gleichfalls ignoriert wird dieses Problem bei den Planungen für den Ausbau der A5 im Stadtgebiet Frankfurt. Hierbei sind erhebliche Maßnahmen mit Lärmschutzwänden von 11 bis 17 Metern vorgesehen, ein Irrsinn, der vom BUND Frankfurt angeprangert wird.[5] Wobei dieses nur ein Detail der zahlreichen Kritikpunkte an dem geplanten Ausbau der A5 ist.

Subtropische Sommernächte ohne Abkühlung durch Kaltluftströme führen aber zu einer signifikant höheren Mortalität. Deshalb stellt sich die Frage: Sind solche Bauprojekte als Beschleuniger einer bereits in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr bewohnbaren Innenstadt ethisch verantwortbar?

Neue Maßstäbe für zulässige Luftbelastung

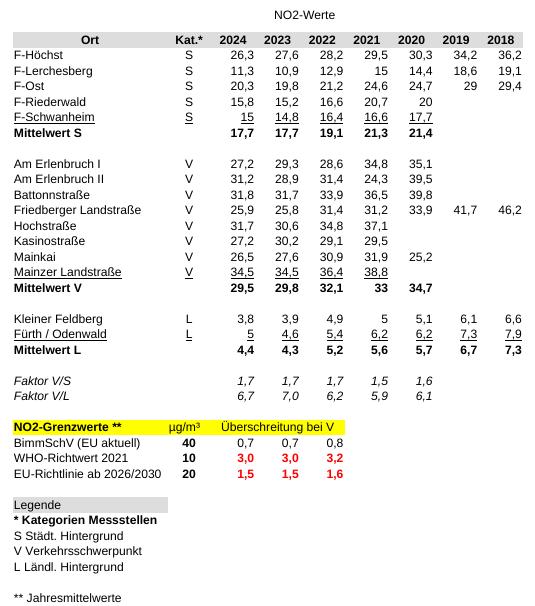

Dem derzeit gültigen Luftreinhalteplan liegen die in der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) festgelegten Grenzwerte zugrunde. Relevant sind dabei vor allem Feinstaub und Stickoxid. Diese beruhen aber auf veralteten Werten, die derzeit praktisch überall in Hessen und auch bundesweit weitestgehend eingehalten werden. Dieses gilt auch für Frankfurt. Die HLNUG betreibt dort 13 (aktive) Messstellen, davon 8 an Verkehrsschwerpunkten und 5 weitere, deren Standort als „Städtischer Hintergrund“ definiert ist. [9] Hinzu kommen weitere Messstellen mit Passivsammlern.

Auffällig hierbei ist:

- Bei Stickoxiden ist auf Grundlage der neuen EU-Richtlinie – die noch in eine deutsche BImmSchV umzusetzen ist – ergeben sich demnach deutliche Überschreitungen von 50%. Würde man die WHO-Empfehlungen zugrunde legen, denen die EU nicht gefolgt ist, dann ergibt sich sogar eine Überschreitung um das 3-fache.

- Gegenüber Messstellen mit ländlichem Hintergrund am Beispiel des Kleinen Feldbergs und Fürth im Odenwald ist die Belastung an Verkehrsschwerpunkten in Frankfurt bei Stickoxiden um das 6- bis 7-fache höher.

- An Verkehrsschwerpunkten liegt die Stickoxid-Belastung um 50 bis 70% über anderen HLNUG-Messstellen mit „Städtischem Hintergrund“

- In den letzten Jahren gab es kaum Reduzierungen bei der Schadstoffbelastung (auch bei Feinstaub).

Mit weitestgehenden bzw. generellen Tempolimits in Innenstädten in Verbindung mit einem Umbau des Straßennetzes zugunsten von Radverkehr kann auch die Verkehrssicherheit wesentlich verbessert werden und damit die immer noch hohe Zahl von Verkehrstoten und Schwerverletzten (siehe dazu auch Pressemitteilung des BUND Hessen vom 20.6.2025) . Es geht deshalb darum, eine gesundheitliche Gesamtbewertung des Straßenverkehrs in der derzeitigen Form vorzunehmen und damit den Synergieeffekten, die über eine Reduzierung der Schadstoffbelastung weit hinausgehen.

Studien zu gesundheitlichen Wirkungen des Flughafens

Der mit Abstand gefährlichste Luftschadstoff Ultrafeinstaub betrifft vor allem die Mitarbeiter der Bodendienste am Flughafen. Das Land Hessen hat sich dazu zwar zur Finanzierung zweier miteinander gekoppelten Studien bereit erklärt, jedoch mit einem sehr begrenztem Budget, das die Aussagekraft der Ergebnisse stark einschränken wird. Die vorgesehene Belastungsstudie zur Erfassung der Ausbreitung von UFP – von der vor allem der Frankfurter Stadtteil Schwanheim massiv betroffen ist – verspricht zwar im wesentlichen gute Resultate. Von der parallel dazu laufenden, medizinischen Wirkungsstudie kann man hingegen nicht den großen Wurf erwarten. Trotz der aus medizinischer Sicht signifikanten, besonders schädlichen Wirkung von UFP verschanzt man sich in der Politik und auch beim Flughafenbetreiber Fraport hinter nicht vorhandenen Grenzwerten, die es aber auch auf absehbare Zeit nicht geben wird.

Zu fordern ist, dass bei anderen internationalen Großflughäfen bereits praktizierte Lösungsansätze zur Reduzierung der bestehenden Belastung über das Land Hessen und die Stadt Frankfurt als gemeinsame Mehrheitsgesellschafter der Fraport politisch forciert werden.

Fazit: Frankfurt ist noch längst keine „Green City“

Der Green-City-Prozess wurde mit der Bewerbung um den Titel „Europäische Grüne Hauptstadt 2014“ angestoßen. Frankfurt schaffte den Sprung in die Finalrunde. Dabei wurde im Vergleich deutlich, wie „grün“ Frankfurt schon ist. In der Zukunft geht es darum, die wirtschaftlichen, gesundheitlichen, sozialen, ökologischen und kulturellen Bedürfnisse und ihre komplexen Zusammenhänge in eine zukunftsfähige Balance zu bringen. Die Kompaktheit Frankfurts verschärft allerdings auch Konflikte – etwa wenn verschiedene Nutzungen um die knappen Flächen konkurrieren. [8]

Mit dem Masterplan Mobilität werden Ziele gesetzt, deren Umsetzung noch als fraglich anzusehen ist. Dieses hat bereits das Gezerre in der (jetzt durch das Ausscheren der FDP zerbrochenen) Römerkoalition gezeigt, das auch dazu führte, dass dieser Plan erst zwei Jahre nach Ausarbeitung vom Stadtparlament beschlossen wurde. Dennoch bleibt dieser Masterplan zu wenig ambitioniert, was insbesondere für die Ziele beim Modal Split gilt. Hier sollte man andere europäische Großstädte als Referenz für bereits erreichte Zielsetzungen nehmen.

Einzufordern ist eine integrierte Infrastrukturplanung, wie dieses im Masterplan Mobilität ja auch konzipiert ist. Ein Nebeneinander von z.B. Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan darf es nicht mehr geben. Notwendig wäre vor allem die Nutzung von Handlungsspielräumen für die Erweiterung von Tempo-30-Zonen entsprechend der seit 2022 bestehenden Forderung der Städteinitiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Im innerstädtischen Bereich muss eine drastische Verknappung von Stellflächen des ruhenden Verkehrs erfolgen, was überwiegend einer Begrünung zugute kommen kann. Daraus ergibt sich: weniger Straßenlärm und Luftschadstoffe, mehr Verkehrssicherheit und gleichfalls gesundheitlich relevant eine Verbesserung von Mikroklima und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.

Dass die zu erwartenden Aktivitäten der Stadt Frankfurt ungewiss sind, zeigt auch folgendes Beispiel: Der Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung hatte für Ende Mai dieses Jahres ein ganztägiges Webinar angeboten unter dem Titel: „Saubere Luft bis 2030? Herausforderungen und Perspektiven der neuen EU-Luftqualitätsrichtlinie für die kommunale Luftreinhalteplanung“. Offenbar mangels Interesse wurde dieses jetzt auf Ende November verschoben. Man darf gespannt sein, wie groß dann das Interesse kommunaler Vertreter sein wird. Der Verfasser dieses Beitrages wird jedenfalls mit dabei sein. Für den Kommunalwahlkampf im nächsten Frühjahr sollte Luftreinhaltung zum wichtigen Thema werden – als Maßstab für eine ganzheitliche Sicht gesundheitlicher Probleme.

Anhang: Auszüge aus dem Masterplan Mobilität

Anmerkungen des Verfassers: Die Entwicklung von Luftreinhaltung und Lärmgrenzwerten wird auf Seite 60 dokumentiert, berücksichtigt aber nur Zahlen bis 2020. Siehe dazu auch die Ausführungen unter: Lebenswerte Städte (Seite 76). Der Masterplan Mobilität [10] wurde zwar erst jüngst im Mai 2025 vom Stadtparlament beschlossen, ist aber inhaltlich auf dem Stand von dessen Ausarbeitung in 2022.

Zum Flächenverbrauch (Seite 62)

Der Straßenverkehr beansprucht etwa 13 % der städtischen Fläche (Abbildung 74), von diesen 13 % sind 81 % Straßenfläche (Abbildung 75). Somit wird Verkehrsfläche mehrheitlich für den Straßenverkehr beansprucht, die restlichen Flächen können Wegen und Plätzen zugeordnet werden. In den innerstädtischen bzw. innenstadtnahen Stadtteilen ist der Anteil der Verkehrsfläche und damit auch die Versiegelung inklusive ihrer Folgewirkungen mit einem Viertel bis Drittel besonders hoch (Statistische Berichte Stadt Frankfurt 2020). Die Entwicklung der vergangenen Jahre ist zudem von einer zunehmenden Flächeninanspruchnahme durch den Verkehr gekennzeichnet. Im Vergleich zu 2012 hat die Verkehrsfläche in Frankfurt um 10,6 % zugenommen, analog zur Steigerungsrate der Bevölkerung und der Anzahl der Arbeitsplätze (Strukturdatenatlas Stadt Frankfurt 2022).

Flächennutzung von Verkehrsflächen (Seite 71)

Erhebung des Flächenverbrauchs des ruhenden Verkehrs bzw. des Parkraumangebots, ggf. schrittweise auf Stadtteilebene (Nutzung vorhandener Parkraumkonzepte, bspw. F-Höchst), Bearbeitung ggf. im Rahmen des Parkraumkonzepts. Integration der Daten in das Statistikportal.

Klimaanpassung (Seite 76)

… Die Extremwetterereignisse selbst können möglicherweise ebenfalls Effekte auf das Mobilitätsverhalten haben. Durch geringere Niederschlagsmengen und mildere Winter ist es möglich, dass die Attraktivität für Nahmobilitätsangebote wie den Fuß- und Radverkehr steigt, andererseits besteht durch Hitzeperioden und Starkregen ebenfalls ein Risiko einer sinkenden Attraktivität.

Lebenswerte Städte (Seite 76)

Die Lebensqualität einer Stadt ist ein wichtiger Standortfaktor für die Wohn- und Arbeitsplatzwahl sowie die Attraktivität als Unternehmensstandort. Neben der Aufenthaltsqualität im Straßenraum sind ebenfalls lokale Verkehrsemissionen wie Luftschadstoffe und Lärm wesentliche Faktoren einer lebenswerten Stadt. Nach Jahren der Grenzwertüberschreitung werden die Grenzwerte zur Luftreinhaltung in Frankfurt a.M. mittlerweile eingehalten. Aufgrund der Flottenentwicklung ist bei gleichbleibenden Grenzwerten eine dauerhafte Einhaltung abzusehen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Grenzwerte auf EU-Ebene verschärft werden und somit weiterhin eine Absenkung der Luftemissionen im Verkehrssektor rechtlich notwendig und aus gesundheitlicher Sicht sinnvoll sein wird. Ebenfalls sind Grenzwerte des Lärmschutzes bei der Lärmsanierung schon heute in ständiger Diskussion. Auch hier ist eine Verschärfung von Grenzwerten auf EU-Ebene aufgrund bestehender schärferer Werte auf Ebene der Weltgesundheitsorganisation zu erwarten. Die Verschärfung wird durch höhere Ansprüche an den Gesundheitsschutz gerechtfertigt. …

Alternative Antriebe (Seite 79)

… Bis 2035 wird ein wesentlicher Teil der Pkw-Flotte mit emissionsarmen Antrieben unterwegs sein. Der Antriebswechsel stellt große Anforderungen sowohl an die zukünftige Ladeinfrastruktur im privaten und öffentlichen Raum als auch an die Bereitstellung von ausreichend und erneuerbarer Energie im Rahmen der Energiewende, was wiederum als Risiko und große Herausforderung gesehen werden kann. Als weitere Herausforderung ist zu nennen, dass elektrisch angetriebene Fahrzeuge zwar keine direkten Treibhausgasemissionen ausstoßen, jedoch lokal weiterhin Luftschadstoffe und Lärm emittiert werden und der Flächenbedarf sich im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen nicht ändert. Die Elektromobilität im Bereich des Radverkehrs mit Pedelecs bzw. sogenannten E-Bikes ist ebenfalls ein bedeutender Trend im Bereich der Antriebe, der auch in Zukunft relevant sein wird. Dieser ist jedoch stärker durch den höheren Komfort und Geschwindigkeitsvorteile und damit einer Attraktivierung des Fahrradverkehrs getrieben. …

Ziel Modal Split (Seite 100 und 101)

Das Leitbild formuliert die Vision 2035+ mit mehr Lebensqualität durch den Umstieg auf effizientere, flächensparsamere und umweltfreundliche Verkehrsmittel, und damit einen Ansatz, der den Menschen und seine Mobilitäts- und Lebensbedürfnisse in den Mittelpunkt der Mobilitätswende stellt. Daraus lässt sich das Ziel Modal Split mit dem Umstieg auf den Umweltverbund ableiten.

… Modal Split – Verkehrsmittelwahl

- Anteil des Umweltverbundes (Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV) an den Wegen (SrV), Zielwert: Erhöhung von 67 % (2018) auf 80 % (2035)

- Anteil des Umweltverbundes (Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV) an der Verkehrsleistung (SrV), Zielwert: Erhöhung von 43 % (2018) auf 53 % (2035)

Integrierte Infrastrukturplanung (Seite 114)

… Die Belange des Fuß- und Radverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs sind dabei generell gegenüber den Belangen des fließenden und ruhenden Kfz-Verkehrs zu priorisieren, um aus dem überwiegend auto-orientierten Status zu besser ausgewogenen Lösungen zu kommen. Innerhalb des Umweltverbundes wird die Anzahl der betroffenen bzw. prognostizierten Verkehrsteilnehmer:innen gewürdigt. Zusätzlich sind die Ansprüche des Lade-, Liefer- und Wirtschaftsverkehrs zu berücksichtigen

Straßen des quartierserschließenden Nebennetzes ohne ÖPNV-Aufkommen sollen nach dem Grundsatz des Vorrangs des Fußverkehrs vor Radverkehr vor dem fließenden vor dem ruhenden Kfz-Verkehr geplant und somit auch die soziale Funktion dieser Straßen unterstützend berücksichtigt werden. Es sind Möglichkeiten der Entsiegelung zu prüfen und Retentionsräume zu schaffen. …

Teilstrategien (Seite 114)

… Jeder Teilstrategie sind Maßnahmen zugeordnet, die sowohl sichtbare bauliche Veränderungen schaffen sollen als auch organisatorische Handlungsbedarfe um- fassen. Des Weiteren werden das Zusammenspiel und die Abhängigkeiten zwischen den Teilstrategien, zu anderen Planwerken oder Institutionen transparent gemacht. Den vier Verkehrsarten ist dabei jeweils eine Teilstrategie zugeordnet. Darüber hinaus wird ebenfalls der Logistik sowie fünf weiteren Themen eine Teilstrategie gewidmet und damit aufgrund ihrer Bedeutung explizit hervorgehoben.

- Teilstrategie Fußverkehr

- Teilstrategie Radverkehr

- Teilstrategie Öffentlicher Nahverkehr

- Teilstrategie Motorisierter Individualverkehr

- Teilstrategie Logistik

- Teilstrategie Intermodale und regionale Vernetzung

- Teilstrategie Verkehrsmanagement

- Teilstrategie Verkehrssicherheit und Gesundheitsschutz

- Teilstrategie Mobilitätskultur

- Teilstrategie Finanzierung

Tempo 20 / 30 / 40 je nach innerörtlichem Straßentyp als stadtverträgliche Geschwindigkeit(Seite 148)

In Frankfurt gibt es seit einiger Zeit Bestrebungen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit im innerörtlichen Kfz-Straßennetz zu reduzieren. Die Stadt hat sich zudem 2022 der Städteinitiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ angeschlossen. Diese Initiative fordert den Bund dazu auf, die rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen, dass Städte dort Tempo 30 anordnen können, wo sie es selbst für sinnvoll und notwendig halten. Es wird dafür geworben, Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Städten einzuführen, von der Ausnahmen z.B. für anbaufreie Hauptverkehrsstraßen definiert werden können.

Eine Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kann zu einer höheren Aufenthaltsqualität, mit lebendigen und lebenswerten Straßenräumen, mit einer höheren Verkehrssicherheit durch kürzere Bremswege und geringere Unfallschwere und besserem Lärmschutz beitragen. Durch ein konstanteres und einheitliches Geschwindigkeitsniveau besteht des Weiteren die Möglichkeit, dass der Verkehrsfluss verbessert werden kann. …

Teilstrategie Verkehrssicherheit und Gesundheitsschutz (Seite 166)

… Um Mobilität und Gesundheitsschutz miteinander zu vereinbaren, ist ein koordiniertes und zielgerichtetes Vorgehen nötig. Die Lebensqualität in Frankfurt nimmt durch eine Verringerung von Luftschadstoffen und Lärm spürbar zu. Die Erhöhung des An- teils von aktiver Mobilität wirkt wiederum präventiv gegen viele Krankheiten und ist damit ein wichtiger Aspekt der Gesundheitsvorsorge. …

Quellenangaben

[1] https://www.staedtetag.de/positionen/beschluesse/2023/praesidium-resolution-tempo-30-lebenswerte-staedte-durch-angemessene-geschwindigkeiten [2] https://frankfurt.de/themen/umwelt-und-gruen/umwelt-und-gruen-a-z/luft/luftreinhalteplanung-2020 [3] https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2024-10/241028_laermaktionsplan_hessen_4-runde_teilplan_regierungsbezirk_darmstadt_ballungsraeume.pdf [4] https://frankfurt.de/themen/klima-und-energie/stadtklima/klimaplanatlas [5] https://www.bund-frankfurt.de/pressemitteilungen/bund-frankfurt-trotz-aller-hindernisse-beantragt-frankfurt-die-zustimmung-der-regionalversammlung-zur-planung-des-stadtteils-der-quartiere-an-der-a5/ [6] https://umwelt-klima-rheinmain.net/eu-luftqualitaetsziele-und-deren-umsetzung/ [7] https://www.bund-hessen.de/pm/news/tag-gegen-laerm-kommunen-schoepfen-laermschutz-potenzial-nicht-aus/ [8] https://www.frankfurt-greencity.de/de/start-unterseiten/auf-dem-weg-zur-green-city-frankfurt [9] Quellen HLNUG: siehe https://umwelt-klima-rheinmain.net/ressourcen/hlnug-messwerte/ [10] Downloadquelle Masterplan Mobilität über https://frankfurt.de/themen/verkehr/verkehrsplanung/masterplan-mobilitaet [11] siehe dazu: https://www.ultrafeinstaub-studie.de/de/